Debate na TV Cultura, programa Opinião Nacional

28 de Maio de 1999

O Uso da Informática na Educação

Entrevistador: Heródoto Barbeiro

Comentarista: Carlos A. Sardenberg

Debatedores: Valdemar Setzer e Eduardo Chaves

(Originalmente transcrito no site EduTec.Net, no seguinte URL:

http://edutec.net/Noticias e Eventos/Apoio/edsetze1.htm.

O site original da EduTec.Net não existe mais, mas há

um outro blog, de minha mulher, no lugar. Por isso

transcrevo o material aqui.)

Heródoto Barbeiro: Afinal, o uso da Informática na escola ajuda ou atrapalha? Os computadores estão cada vez mais presentes na sala de aula. Os estudantes usam programas de edição de texto, produção gráfica, softwares educacionais nos seus trabalhos escolares. O professor Valdemar Seltzer da USP considera esse uso prejudicial. Está aqui conosco o professor Eduardo Chaves da Unicamp que defende a informática na educação. Muito bem nós convidamos os dois para um debate aqui. Professor Valdemar, boa noite. Professor Eduardo, boa noite.

Professor Valdemar, esta questão da utilização do computador na escola não nos remete a uma questão anterior? Eu me lembro quando saíram as máquinas de calcular. Aí eu cheguei para um professor de matemática, Professor Orivaldo Pereira, que era meu colega na época, e disse:

— “Escuta, esse negócio, por exemplo, agora, da maquininha, então não precisa mais saber fazer raiz quadrada é só apertar o botãozinho”?

Aí ele me disse:

— “Olha, é como andar de bicicletas. Você sabe andar de bicicletas”?

Eu disse:

— “Sei”.

— “Você desaprendeu a andar por que anda de bicicletas”?

Eu disse:

— “Não”.

— “Então vamos usar as maquininhas que são os antepassados dos computadores”.

Eu gostaria de saber se o senhor concorda ou não com este professor que estou citando aqui, professor Orival.

Valdemar Setzer: É interessante, Heródoto, que eu publiquei um artigo no jornal “O Estado de São Paulo”, contra o uso de calculadoras eletrônicas na educação elementar, muito antes de se falar em computadores na educação, acho que foi nos anos 70 e qualquer coisa. Eu acho que aquele artigo tinha sido motivado por uma frase que foi dita por um famoso cientista da computação nos Estados Unidos, Joe McCarthy, dizendo que era um absurdo as crianças aprenderem aritmética em 1000 horas, quando podiam aprender em 10 horas a usar uma maquininha de calcular. Ocorre que essa pessoa não percebe que o aprendizado da aritmética, o decorar da tabuada, representa um esforço mental, um esforço rítmico. O desenvolvimento que a criança faz decorando a tabuada é muito mais importante do que simplesmente sabendo-a de cor. Se se entregar a uma criança uma máquina de calcular muito cedo, a criança vai deixar de passar por essa fase de aprender essa abstração que é a tabuada. Terá deixado de fazer um treino mental essencial para o raciocínio e para a capacidade de memorizar.

Carlos Sardenberg: Mas a criança pode treinar em outras coisas não pode?

Valdemar Setzer: Esse desenvolvimento, não.

Carlos Sardenberg: Não precisa treinar a tabuada ali 8×9, pode treinar em outras coisas, não pode?

Valdemar Setzer: Não, porque a tabuada é algo único, do ponto de vista mental. Isso me lembra toda aquela discussão com a matemática moderna, que felizmente já desapareceu, a menos das pobres crianças e adolescentes que continuam a calcular o “conjunto verdade” das equações – um conceito puramente lógico-formal, uma equação considerada como uma asserção da lógica –, em lugar de procurarem as “raízes” das mesmas. Eu ainda tenho a esperança de que outras coisas ainda vão desaparecer do ensino, outros modismos vão desaparecer, como o uso exagerado de definições. Um exemplo é o absurdo de se ensinar ilha como “um pedaço de terra cercado de água por todos os lados”, o que, além de estar logicamente errado, é uma definição morta, como todas as definições. Essa ilha não tem plantas, praias, rochedos no mar, vento, etc. – é uma ilha morta, e isso mata de certa maneira a imaginação das crianças e força-as a uma atividade mental inapropriada para a idade (talvez 8 anos). O raciocínio matemático, como por exemplo o envolvido no aprendizado da tabuada, é um raciocínio muito especial, abstrato, e ele tem que ser dado com muito vagar. Não há necessidade de se ter pressa pois, afinal, estamos moldando a mente da criança. Nós vimos aqui no bloco anterior um vídeo sobre uma escola. Interessante que é justamente a escola onde minha esposa é médica, e todos meus filhos nela se formaram, onde eu dei aula de matemática por dois anos. Essa escola pertence a um sistema pedagógico mundial, a Pedagogia Waldorf (há mais de 1.000 escolas Waldorf no mundo, 4 aqui em São Paulo, com o ensino fundamental e médio). Essa pedagogia, que tem muito sucesso, de todos os pontos de vista (desenvolvimento intelectual, artístico e social), é totalmente diferente do usual. Por exemplo, todas as crianças fazem tricô no primeiro ano. Isso serve como preparação para a aritmética, porque no tricô é preciso contar os pontos e, como em uma conta armada, não se pode pular nenhum passo, perder nenhum ponto.

Heródoto Barbeiro: Como se fosse um ábaco?

Valdemar Setzer: É, no ábaco também se desloca uma pecinha ao lado da outra, mas ele exige muito menos coordenação motora; além disso, usa um sistema quinário que não é adequado para crianças pequenas como as da primeira série. Por outro lado, o tricô é uma coisa muito mais real, produzindo algo de utilidade. No decorrer dos anos, o tricô vai se tornando mais complexo: chega uma série em que todos os alunos fazem uma meia sem costura, usando 5 agulhas, depois cada um faz uma malha para si, e no colegial chega-se à tecelagem.

Heródoto Barbeiro: Professor Eduardo, é assim que o ensino do século XXI, estamos na beirada do século XXI, é tricotando que nós vamos desenvolver o ensino do século XXI?

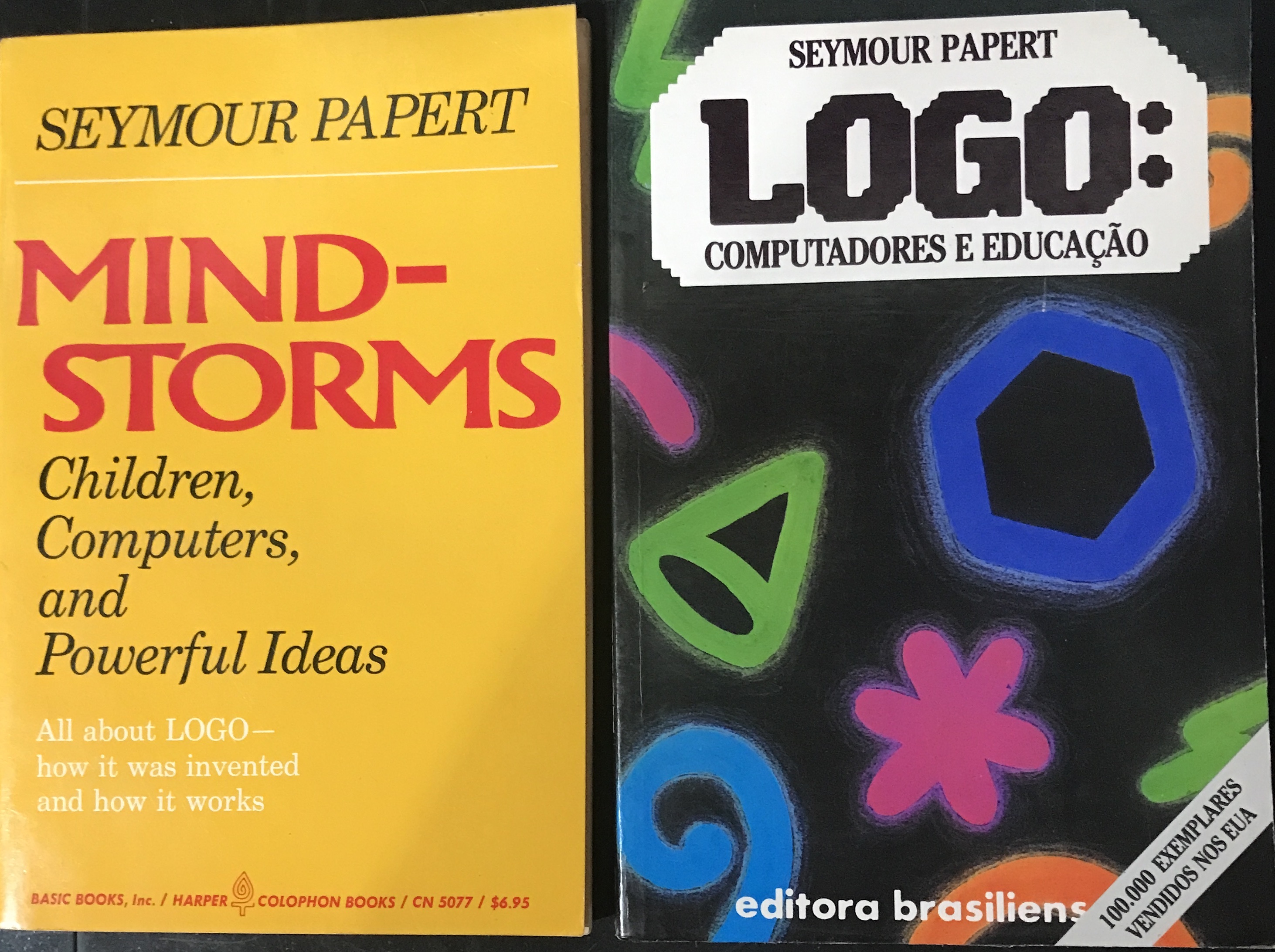

Eduardo Chaves: Poderia até ser, mas não será só com isso… Eu queria, de início, em vez de falar do século XXI, falar um pouquinho do século V a.C.. Naquela época, Sócrates, por exemplo, se opôs ao uso da tecnologia da escrita (isto é, ao uso de materiais escritos, livros) na educação, principalmente por duas razões. Primeiro, disse ele, quando a gente usa um material escrito a gente não precisa guardar o conteúdo na memória (pois está sempre ali, disponível) e, assim, esse tipo de material não exercita e fortalece a memória. Segundo, acrescentou ele, com o livro você não pode dialogar: se você fizer uma pergunta para o livro, ele não responde… Assim sendo, para Sócrates, a educação era alguma coisa que deveria ter lugar entre duas pessoas, face a face, uma dialogando com outra… Para ele, o livro, ou qualquer material escrito, iria atrapalhar a educação, pois interferiria com esse diálogo interpessoal face-a-face…

Carlos Sardenberg: … o que era uma bobagem…..(risos)

Eduardo Chaves: É verdade: essa foi uma grande bobagem socrática – o que prova que até grandes homens dizem besteira. A história é análoga à da bicicleta que o Heródoto mencionou: quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente não precisa abandonar o andar a pé. Hoje a gente nem se dá conta de que o livro é tecnologia, de que a gente usa o livro, usa uma série de outras coisas que são tecnologia, usa tudo isso na educação, com a maior naturalidade – sem abandonar o diálogo socrático, que continua importante. Na verdade, a tecnologia até aumenta, exponencialmente, as possibilidades que temos de dialogar socraticamente – interpessoalmente, mas não face-a-face. Tricô é tecnologia: você precisa ter agulhas, você precisa ter uma receita a ser seguida, etc… Então, o que eu não consigo entender em posturas como as do Setzer, é por que a criança, que hoje é acompanhada pela tecnologia desde antes de nascer (faz exames de ultrassom, nasce num centro cirúrgico sofisticado, vai para casa de carro, que é uma tecnologia, em casa tem eletricidade, quando não tem uma babá eletrônica para informar os pais que a criança está chorando, etc.), não pode – ou não deve – aprender com o auxílio da tecnologia. Pelo que sei, o Setzer não se opõe, como Sócrates, a que a criança aprenda usando o livro, usando materiais de toda sorte que são tecnologia ou são sub-produtos da tecnologia. Ora, por que singularizar, por que pegar computador e a máquina de calcular como bodes expiatórios e dizer: na hora de aprender a criança não pode – ou não deve – usar essas coisas aqui. Parece-me que fazer isso é quase cometer uma violência contra a criança, é dizer: olhe, o seu aprender, a sua educação não têm nada que ver com sua vida fora da escola; lá fora você usa toda a tecnologia disponível, mas aqui dentro da sala de aula você só pode usar as tecnologias do livro, do gis, do quadro-negro — ou do tricô. Não é esquisito?

Heródoto Barbeiro: Professor Valdemar.

Valdemar Setzer: Existe um ponto…

Carlos Sardenberg: Deveria usar pela teoria do professor, vídeo-games não tricô, não é?

Valdemar Setzer: Exatamente. Acontece que a situação é bastante complexa. Existem vários pontos de vista. Veja como Sócrates ou Platão tinham toda razão. Antes da escrita era necessário fazer um esforço de memória, aliás, a memória era fantástica. Por exemplo, acredita-se que inicialmente a Ilíada e a Odisséia foram transmitidas de memória. Imagina-se que muito depois de Homero é que elas foram escritas; a humanidade estava perdendo essa capacidade de memória e por isso é que se precisou inventar a escrita e se precisou colocar a história em livro. Mas isso correspondeu a uma perda, claro (a propósito, uma perda necessária para se desenvolver a capacidade de abstração). Eu não sou contra o livro; eles são fantásticos e sua leitura é essencial para o desenvolvimento intelectual e emotivo dos jovens. Só que há idade certa para se começar a ler um livro; com pouco mais de 1 ano de idade pode-se começar a mostrar figuras infantis bonitas, artísticas – raridade nos livros infantis de hoje. Como nesse tipo de escola que vocês mostraram no vídeo no bloco anterior, eu não recomendo que as crianças aprendam a ler antes de 6,5 ou 7 anos, para não forçar uma abstração mental precocemente (as letras latinas são símbolos sem vida ou estética, hoje em dia). Esse aprendizado tem que ser muito lento, como o Herodóto conhece muito bem, porque os filhos dele freqüentaram uma escola que usa aquele método pedagógico. É importante entender-se qual é a influência da tecnologia, dos aparelhos, sobre as crianças, e aí perguntar-se: existe idade adequada para começar a usá-los? Vou dar um exemplo por analogia – com isso termino, para o Eduardo também ter alguma chance. Alguém diria que uma criança de 7 ou até 10 anos devesse guiar automóvel? Certamente, não nesta cidade de São Paulo. O Eduardo Chaves tem a sorte de morar em Campinas, isso é como um sítio para nós, pois aqui nós estamos num caos total no trânsito. Bem, certamente ninguém iria dizer que uma criança de 7 ou 10 anos deveria aprender a guiar um automóvel, não tem coordenação motora, não tem responsabilidade, vai brincar no volante, etc. Por que não se faz um estudo, como eu fiz, de qual é a idade adequada para se usar um computador? Porque o desastre…

Heródoto Barbeiro: Qual é a idade professor por favor?

Valdemar Setzer: … o desastre que o computador produz não é físico como o automóvel. Esse é um desastre mental, é um desastre psicológico.

Heródoto Barbeiro: E qual é a idade então, adequada?

Valdemar Setzer: Bem, a idade que eu cheguei à conclusão nos meus estudos é que deveria ser depois da puberdade, idealmente aos 17 anos. O computador exige uma tremenda auto-disciplina, um enorme auto controle e grande maturidade. Imagine essas crianças todas tendo acesso à Internet sem nenhum controle, sem poder julgar o que é bom e o que é mal.

Heródoto Barbeiro: Mas veja, o senhor não está comparando o computador com a televisão, mas aí nós vamos chegar no lugar da televisão…

Valdemar Setzer: Eu gostaria que vocês me convidassem uma vez e vamos falar só contra a televisão (risos).

Heródoto Barbeiro: Falaremos em outra oportunidade. O senhor também acha que o computador só deveria ser usado após a puberdade, professor Eduardo?

Eduardo Chaves: Não. Eu sei que o Setzer tem um referencial teórico muito elaborado por trás das posições dele, mas estou certo de que esse referencial, elaborado há muito tempo, não leva em conta o fato de que a criança de hoje é muito diferente da criança de 100 anos atrás, quando algumas dessas teorias foram desenvolvidas. Acho que hoje a criança está preparada para a alfabetização muito antes dos 7 anos tradicionais e isso porque, dada a estimulação do meio, repleto de tecnologia, tem uma sofisticação cognitiva que lhe permite lidar com razoável tranqüilidade e naturalidade até com máquinas sofisticadas e abstratas, como é o caso do computador e de aparelhos de vídeo-game – sem que isso lhe cause qualquer efeito nocivo, no curto e no longo prazo, muito pelo contrário. Um jogo de vídeo-game estimula o sistema sensorial-perceptivo, o sistema psico-motor, o sistema cognitivo (o raciocínio) – muito mais do que o tricozinho do Setzer (contra o qual não tenho nada, repito, desde que ele encontre uma criança que prefira aprender fazendo tricô a aprender jogando um vídeo-game, ou interagindo com um computador, ou, melhor ainda, interagindo com seus colegas através do computador).

Heródoto Barbeiro: Olha, tenho duas manifestações aqui já, uma do Sr José Roberto Rosa que é gerente de tecnologias e diz o seguinte: segundo algumas projeções de evolução do processamento de inteligência artificial, no ano 2019 o micro de U$1000 terá a capacidade de um cérebro humano. Imagino como será a sociedade e que educação precisará ter hoje; e o senhor Alexandre Ramalho que é professor universitário diz: sou radicalmente contra a utilização do computador no ensino fundamental. As crianças não devem primeiro aprender a usarem o cérebro? Posteriormente poderão aprender a utilizar os magníficos recursos dessa informática.

Valdemar Setzer: Exatamente.

Eduardo Chaves: Uma coisa não exclui a outra, professor Ramalho: a criança pode muito bem aprender a usar seu cérebro usando a melhor tecnologia disponível hoje. Ficar ouvindo um professor que usa, como tecnologia, apenas a voz, o giz e o quadro negro (como o faz a maioria dos professores universitários) não me parece ser uma forma muito eficaz de aprender a usar o cérebro – a não ser, talvez, como repositório de informação, muitas vezes inútil. Uma das formas mais eficazes de aprender a usar a nossa capacidade cognitiva é interagindo com o nosso ambiente natural, humano e tecnológico (i.e., artificial), tentando resolver os problemas que esse ambiente apresenta… e esse meio ambiente hoje é repleto da mais variada e poderosa tecnologia. Nós encontramos tecnologia sofisticada hoje em todo e qualquer lugar. Tentar fazer com que a educação escolar abstraia desse universo tecnológico em que a criança vive, para que apenas depois, lá pelos 17 anos, ela subitamente comece a interagir com esse ambiente todo, me parece, no mundo em que nós vivemos hoje, mais do que irrealista: é um grande desperdício de oportunidades educacionais.

Valdemar Setzer: Isso depende dos pais e da escola. Felizmente nós estamos num país onde se pode ter e fazer dentro do lar aquilo que se quiser, desde que não se maltratem as crianças. Pode-se organizar o próprio lar da maneira como a gente escolher, não há imposição quanto a isso. Então é muito simples, e eu apelo para os pais pensem, estudem, reflitam: não há a mínima necessidade de uma criança usar o computador…

Heródoto Barbeiro: Isso é um modismo na opinião do senhor?

Valdemar Setzer: Não é só um modismo, é um tremendo mercado, por que atende os interesses dos fabricantes e não da sociedade – se bem o interesse da sociedade está sendo induzido a consumir computadores.

Carlos Sardenberg: Há estatísticas a respeitos disso, por exemplo, você avaliar o desempenho de alunos de escolas que usam o computador e não usam o computador? Há modos de medir isso?

Valdemar Setzer: Sim, eu gostaria de citar dois estudos, aliás os dois da mesma universidade de Carnegie Mellon, uma das melhores universidades americanas. Um deles é um estudo que foi publicado há alguns meses, em que se demonstrou que o uso da Internet produz aumento de depressão e antissociabilidade. Foi uma surpresa porque inclusive esse estudo foi financiado por Bill Gates & Cia., que queriam resultados exatamente contrários. Um outro estudo foi muito interessante e diz respeito direto à nossa questão aqui. Eu li uma referência a esse estudo em uma tese que acabei de receber há pouco tempo pela Internet (risos) de Lowel Monkey, professor secundário nos Estados Unidos, que fez doutorado numa universidade americana. Ele cita uma pesquisa, naquela mesma universidade, em que se examinou o resultado de testes de matemática de crianças que tiveram aulas de uso do computador, em comparação com outro grupo de crianças que não teve aulas de uso do computador, mas estudou música, estudou piano. O resultado daqueles que estudaram piano foi muito melhor nos testes de matemática dos que tiveram computador. Na sua tese, Monkey cita que ele era membro de um conselho de tecnologia das escolas secundárias lá da sua cidade, Des Moines, capital do estado de Iowa, nos EUA. Ele escreveu um relatório dizendo que, baseado, naquele estudo, não se deveria embarcar na campanha do presidente Bill Clinton de instalar um computador em cada sala de aula; o correto, do ponto de vista educacional, seria instalar um piano em cada sala de aula, pois o resultado seria muito melhor. Eu gostaria de acrescentar o seguinte. Todas as experiências de uso de arte em qualquer ambiente escolar, prisão, FEBEM (que é o caso do magnífico projeto Guri, de ensino de música e formação de orquestras juvenis), dá resultados extraordinários, como pode ser verificado nas escolas Waldorf, onde há um intenso ensino artístico. O computador não dá resultados extraordinários, pelo contrário, em minha conceituação ele é extremamente prejudicial à formação intelectual, sentimental e volitiva das crianças e jovens. Isso está sendo comprovado cada vez mais por pesquisas estatísticas.

Eduardo Chaves: Ninguém está defendendo que só se use a tecnologia na escola, que a escola abra mão do uso da pintura, da música, da arte em geral. Algumas dessas pesquisas mostram que se o indivíduo ficar fixado no computador 10 ou 12 horas por dia, ele pode sofrer efeitos nocivos para a sua personalidade, da mesma forma que se ele ficar trancado numa biblioteca, lendo 12 horas por dia, se ele não tiver uma vida social, se não se movimentar, brincar, correr, se não fizer outras coisas além de ler, isso também pode prejudicá-lo…

Carlos Sardenberg: E se ele ficar a tarde inteira decorando tabuadas?…

Eduardo Chaves: … É a mesma coisa. Falou-se no início sobre o suposto mérito da memorização. Eu não vejo mérito algum na memorização como tal, em decorar tabuada ou coisas desse tipo. O importante é saber o que fazer com as informações que estão disponíveis para nós. Se eu compreendo a natureza das operações aritméticas, sei quais são as operações que precisam ser feitas para resolver um problema, e faço essas operações usando a máquina de calcular ou o computador (e não de memória – ou usando papel e lápis, que, convenhamos, são tecnologias…), eu não preciso ter presente na memória o tempo todo o algoritmo que me permite multiplicar ou dividir dois números, extrair raiz quadrada, etc. Eu sei quais são as operações, vou ali na maquininha e as faço – pronto, problema resolvido. Então o suposto mérito de memorizar a tabuada, ou os algoritmos necessários para extrair a raiz quadrada, ou as declinações e conjugações latinas, como se fazia antigamente, é uma coisa, na melhor das hipóteses, sobre-valorizada – na pior das hipóteses, uma perda de tempo terrível. Certamente nossa capacidade de memorizar foi reduzida com as várias tecnologias que surgiram, com o aparecimento do livro, com o surgimento da máquina de calcular, com a presença ubíqua do computador entre nós… Mas nós certamente ganhamos em nossa capacidade de armazenar informações fora da memória e em nossa capacidade de processar a enorme quantidade de informações armazenadas em meios externos e disponíveis a qualquer momento. Ganhamos na forma de processar essa informação, de analisá-la, de raciocinar em cima dela, de colocá-la a bom uso. Pode parecer um truísmo, mas utilizando a tecnologia fazemos aquilo que podemos fazer com o auxílio ou o apoio da tecnologia. Assim teremos até mais tempo para fazer as outras coisas, aquelas que não podemos fazer com a tecnologia, do jeito que devem ser feitas: a pintura, o teatro, ou o tricô do Setzer…

Valdemar Setzer: Posso responder? Eu gostaria de citar mais um fato, não sei se o Eduardo Chaves sabe, existem várias universidades americanas que estão com aconselhamento psicológico para estudantes que são viciados na Internet, porque ela está prejudicando seus estudos de uma maneira extraordinária. Eu pergunto aos senhores o seguinte: alguém já ouviu falar de “rato” de biblioteca que fosse mal nos estudos?

Eduardo Chaves: O problema, Setzer, não é a Internet: é o vício. Ser viciado em qualquer coisa é sempre ruim – ainda que o objeto do vício seja, fora do contexto do vício, alguma coisa boa.

Valdemar Setzer: Um aluno viciado em biblioteca não irá mal nos estudos.

Eduardo Chaves: Isso me faz lembrar a história do indivíduo que era alcoólatra. Um dia quiseram mostrar para ele o mal que o álcool fazia ao organismo e jogaram um ovo fresco dentro de um copo com pinga: o ovo imediatamente ficou cozido. O alcoólatra olhou e falou: puxa vida, de hoje em dia não como mais ovo… (risos….). O problema é o vício, não é a Internet. Qualquer coisa em excesso, até uma coisa boa, é prejudicial. Um aluno que se trancafie na biblioteca 12 horas por dia, lendo o tempo todo, e não fazendo outra coisa pode até não ir mal nos estudos, mas irá terrivelmente mal na vida.

Valdemar Setzer: Repito, nenhum aluno viciado em biblioteca foi mal nos estudos. Isso mostra que o computador e a Internet têm uma influência maléfica especial. Mas estou de acordo quanto aos prejuízos sociais, se isso prejudicar o convívio social, mas isso aplica-se a qualquer vício. A segunda coisa que você falou foi o latim. Aqui eu gostaria de citar uma historinha que se conta de um dos fundadores do ensino da matemática superior na antiga Faculdade de Filosofia da USP, um daqueles famosos matemáticos europeus, franceses e italianos, talvez Fantapié, Dieudonné ou Alabanesi, que estiveram aqui, acho que evitando o nazismo. Perguntou-se a ele o que se deveria ensinar no colegial ou na escola para que ele recebesse posteriormente bons alunos de matemática no ensino superior. Sabem o que ele respondeu? “Por favor, não ensinem matemática, ensinem latim”. Vejam a sabedoria, a intuição que havia naquela época. Porque quando se estuda o latim faz-se um intenso desenvolvimento de raciocínio lógico, em cima de uma linguagem natural. Hoje em dia essa língua está morta, mas existiu. É uma linguagem natural, não é uma linguagem simbólica, formal como a matemática…

Eduardo Chaves: … Mas dá para estudar lógica em cima de uma linguagem viva…

Valdemar Setzer: …mas o latim tem uma estrutura lógica que hoje em dia é difícil de encontar em outras linguagens. Por exemplo, nele a ordem das palavras não interessa, as declinações dão o sentido de um sujeito, de um objeto direto ou indireto, etc. A capacidade de raciocinar que o Eduardo Chaves mencionou pode ser desenvolvida com o latim. Na estou advogando que se volte a ensinar latim, como era obrigatório no Brasil inteiro, por 4 anos, quando eu estava o antigo ginásio (atuais 5ª a 8ª séries). Ele mencionou uma outra palavra antes: chamou o computador de máquina abstrata. De fato, o computador é uma máquina puramente matemática, isso pouca gente sabe. Ele é uma máquina abstrata porque nós podemos descrever todas as funções que ela exerce por meios matemáticos, estritamente formais. A linguagem que se usa com o computador, pode ser digitando algum comando, control + C por exemplo, ou então selecionando um ícone, é estritamente formal, ela não tem ambigüidades como as linguagens naturais…

Eduardo Chaves: Eu como usuário posso muito bem usar o computador sem fazer uso dessas linguagens formais que são necessárias para programá-lo.

Valdemar Setzer: Não, é impossível. Eu não estou falando de linguagens de programação, que obviamente são formais, mas nos comandos que é necessário dar no uso de qualquer software. Na hora que você aciona um ícone sempre a mesma função matemática de manipulação de símbolos vai ser executada pelo computador. As pessoas não percebem isso, mas no fundo quando se usa o computador com qualquer programa, por exemplo com um editor de textos (não precisa ser na confecção de um programa, onde o formalismo lógico-matemático é óbvio), também se está usando uma linguagem formal. Qual é a conseqüência disso?

Heródoto Barbeiro: O resultado é sempre o mesmo?

Valdemar Setzer: Sim o computador é uma máquina totalmente determinista. É isso que faz o computador ser uma máquina tão potente: sempre que ele está em certo estado, por exemplo apresentando alguma coisa na tela, apertando-se uma tecla – tanto faz qual é a pessoa que aperte aquela mesma tecla –, ele vai sempre fazer a mesma ação; trata-se de um processo matemático. Agora, qual é a conseqüência disso? Que o computador força, induz, um pensamento lógico-simbólico. Por exemplo, os ícones são símbolos, os caracteres são símbolos, constituindo uma linguagem lógico-simbólica. Portanto e ele força um tipo de raciocínio, um tipo de pensamento, lógico-simbólico, e aí é que vem o problema. Na minha concepção não é correto que se force crianças a pensar dessa maneira: vai ser prejudicial posteriormente.

Heródoto Barbeiro: Professor Eduardo, gostaria de ouvir o comentário do senhor porque o nosso tempo está esgotando.

Eduardo Chaves: Certamente o computador é uma máquina abstrata, lógica, determinista. Mas é possível usá-la de forma concreta, não determinista, até ilógica. Vou usar uma comparação para ilustrar o que estou dizendo. A linguagem que usamos – a linguagem escrita mais do que a falada – é uma tecnologia abstrata, lógica, determinista. É abstrata porque usamos símbolos para representar entidades (reais ou fictícias), características e atributos (empíricos ou abstratos), conceitos de vários tipos. É lógica porque esses símbolos precisam ser usados de acordo com certas regras. E é determinista: exceto em situações muito especiais, não temos liberdade de inovar à vontade nos usos desses símbolos e nas regras que os governam. E, no entanto, a despeito de tudo isso, somos capazes de usar a linguagem não só em contextos matemáticos e científicos, admitidamente rigorosos, mas para registrar eventos, para narrar histórias (reais ou inventadas), para inventar contos surrealistas ou pós-modernos, para compor poemas que inspiram e nos fazem sentir que a vida vale a pena. O mesmo vale para o computador. Ele é, lá dentro dele, uma máquina abstrata, lógica, determinista. Mas nós o usamos – o mundo inteiro o usa – para conversar com os entes queridos pela Internet, para trocar e visualizar fotos, para compartilhar e ouvir músicas, para distribuir nossos ensaios literários e nossos poemas, para registrar nossas viagens em textos e imagens… Tudo isso é concreto e nada tem de lógico ou determinista. Toda a estrutura abstrata, lógica, determinista do computador está lá, mas ela não é visível para mim, ela é transparente, eu não a enxergo – e posso usar para o computador para fazer coisas que não são condicionadas por essa infra-estrutura tecnológica. Concentrar a atenção, como se fosse, nos intestinos do computador, da forma que o faz o Setzer (algo até compreensível para quem é um cientista da computação, mas que implica um reducionismo terrível), é deixar de lado o fato de que com o computador nós podemos uma multidão de coisas extremamente úteis e importantes – como, por exemplo, interagir e dialogar com nossos semelhantes, aceder às informações de que precisamos para fazer aquilo que desejamos, etc. Interação humana, acesso a informações, manipulação de informações, etc. são atividades essenciais para o mister de aprender, de educar.

Heródoto Barbeiro: Eu quero agradecer a presença dos dois aqui, professor Valdemar, Professor Eduardo. Quero dizer que vocês acabaram de responder o senhor Romildo Neto de São Paulo e o comentário do senhor Cláudio Teles – Salvador na Bahia: olha são os mais nobres valores de conduta, noção de vida, sociedade e respeito ao próximo. Felizmente o computador não tem condição de transformar indivíduos e seres humanos.

Valdemar Setzer: Na minha concepção, transforma, sim, pois atua no nível mental. No caso de crianças, para muito pior. Por favor, sobre isso, leiam os artigos em meu site. Insisto em que o computador impõe certo tipo de pensamento, que é inadequado para crianças e adolescentes. Há várias pesquisas mostrando que, quanto mais um aluno usa o computador, pior o seu rendimento escolar. Uma das razões que se dá é o tempo que a criança ou adolescente perde com o computador, prejudicando suas outras atividades, inclusive o estudo. Isso é óbvio. Mas eu vou muito mais a fundo: preocupa-me a influência do tipo de pensamento e na linguagem lógico-simbólicos forçados pelo computador. Isso obviamente não ocorre quando uma criança está digitando um e-mail, mas na hora de enviar o e-mail, ela usará um comando que, no fundo, é matemático, pois dispara funções matemáticas dentro do computador. Como exemplo de prejuízo, tenho certeza que algum dia uma pesquisa mostrará que o computador prejudica a imaginação, e portanto a criatividade. Gostaria ainda de salientar o que já disse: não há necessidade de se começar a usar o computador e a Internet muito cedo. Quase todos os que têm mais de 40 anos hoje não os usaram quando crianças, e não tiveram dificuldade de aprender a usá-los quando adultos.

Eduardo Chaves: Só uma observaçãozinha final, curtinha… Um dos grandes males da escola é tentar impingir sobre as crianças um modelo de aprendizagem, fazendo de conta que é o único. As crianças, tradicionalmente, acreditavam que ouvir o professor falar, ler o que ele escrevia no quadro-negro, e fazer anotações no caderno era o único jeito de aprender. Hoje, quando têm acesso a uma tecnologia sofisticada que lhes permite aprender de várias outras formas – pesquisando, discutindo, criando modelos, fazendo simulações, resolvendo problemas que consideram importantes – é natural que se dêem conta de que o modelo de aprendizagem que a escola tenta lhes impor deixa muito a desejar e, por isso, que percam ainda mais o pouco interesse numa escola que mantém esse paradigma hoje ainda, infelizmente, vigente – e que seu rendimento escolar caia.

Heródoto Barbeiro: Mas o debate segue na Internet, via computador. Os dois participantes têm nas suas páginas artigos sobre o assunto. O endereço do professor Setzer é www.ime.usp.br/~vwsetzer. A home page do Projeto EduTec.Net do professor Chaves é http://edutec.space. O debate vai seguir lá com certeza, mais animado depois da participação dos dois aqui. Muito obrigado aos dois. Muito Obrigado.

[ A transcrição deste debate foi feita, a partir de fita gravada, por Lourdes Matos, do grupo de discussão EduTec.Net. Ela foi revista pelos entrevistados em Abril de 2008. ]

![IMG_1411[1]](https://edutec.space/wp-content/uploads/2018/04/img_14111-e1523460523616.jpg)

![IMG_1413[1]](https://edutec.space/wp-content/uploads/2018/04/img_14131.jpg)

![IMG_1416[1]](https://edutec.space/wp-content/uploads/2018/04/img_14161.jpg)

![IMG_1417[1]](https://edutec.space/wp-content/uploads/2018/04/img_14171.jpg)